◆ 地域と大学の連携による「再生と学びの拠点」

―楢葉町「大地とまちのタイムライン」と「東大教室」の取り組み―

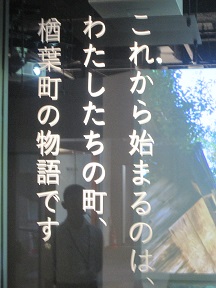

ミュージアムエントランス

2023年、楢葉町に誕生した「大地とまちのタイムライン」は、休館していた楢葉町歴史資料館の展示内容を一新した施設であり、町民の記憶と地域の歴史を未来につなぐ、新たな学びと交流の拠点です。同施設は、東京大学総合研究博物館との連携により構想・実現され、現在では大学との共同展示と公開講座「東大教室」が継続的に開催されており、地域と学術の協働が実を結びつつあります。

今回は、施設を所管する楢葉町生涯学び課の三浦寛巳主任主査へのインタビューを通じ、その取り組みの背景と今後の展望、そして、今年6月29日に開催された第9回東大教室の様子についてご紹介します。

________________________________________

■ 「大地とまちのタイムライン」誕生の背景

「この施設は、単に展示を行う場所ではなく、“町の時間”と“地球の時間”を重ね合わせるような構造を意図しています」。そう語る三浦主任によれば、施設はかつての歴史資料館の老朽化に伴うリニューアルの検討が出発点でした。

震災後、地域の復興に関する多くの展示施設が県内に設置されるなかで、楢葉町では「伝承」ではなく「再生」を主軸とした施設づくりを模索していたところ、東京大学総合研究博物館が資料保管場所の課題を抱えていることを知り、「地域と大学のニーズが合致した」といいます。

準備期間には、コロナ禍の影響で多くの打合せがオンラインとなり、東京大学の研究者や展示業者との連携には多大な時間と労力がかかったそうです。町の人々の記憶と想いが詰まったこの場所を、「再び地域の宝として蘇らせるにはどうしたらよいか」を念頭に置きながら、3年間をかけて検討し、2023年に「大地とまちのタイムライン」の正式開館を迎えることができました。

入口のメッセージ

________________________________________

■ 展示と講座がつなぐ「地域と学術」の対話

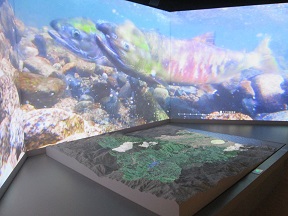

施設では、東京大学総合研究博物館と連携した常設展および企画展を展開しています。化石、鉱物、地域の歴史資料など多様な展示を通じ、「大地の記憶」と「町の時間」を繋げ、来館者に「危機と再生」という普遍的テーマを提示しています。

また、「東大教室」と名付けられた公開講座が隔月で開催されており、東京大学の教授陣がそれぞれの専門分野に即した講義を行っています。リピーターや町外からの参加者も多く、学びへの意欲に満ちた場となっています。参加者の意欲は高く、毎回のように活発な質疑が交わされ、時には予定時間を超えるほどの熱量が見られるとのこと。首都圏からの参加者もあり、「生涯学習の観点からも地域間交流の新しい形」と三浦主任は語ります。

6月29日に開催された第9回東大教室では、「気候変動がもたらした危機と再生~農業の始まりを1万年前の西アジアに探る~」をテーマに、東京大学総合研究博物館長・西秋良宏教授が講演し、考古学の視点から、農業の起源と気候変動の関係について語られました。

「食べ物を買わなければ生きていけない社会は、どのようにして生まれたのか?」という問いかけに、参加者は深く引き込まれ、講演後には活発な質疑応答が交わされました。

第9回の講座の様子

________________________________________

■ 展示と講座の「継続性」が生む力

「地域と学術」の対話の根底にあるのは、「持続可能な学びの場の運営」という考え方です。展示も講座も、一過性のイベントではなく、地域に根差した継続的な学びの仕組みとして位置づけられています。

特に意識されているのは、「伝承施設としての位置づけではなく、未来志向の学びの場であること」です。震災の経験を風化させないことはもちろん重要ですが、それ以上に、今を生きる町民や来訪者にとって「これからどう生きていくか」「どのように前を向いて歩んでいくか」を考える場となることを目指しています。そうした理念のもと、「危機と再生」をテーマとした展示が行われ、地球や地域の歴史の中にある「復興」のプロセスに目を向ける構成となっています。

レイアウト

________________________________________

■ 連携の裏にある困難と創意

展示の準備にあたっては、資料の分類、ストーリーの構築、町との関連性の提示など、多くの困難があったといいます。とくに化石や鉱物といった資料と、地域の生活史をどのように結びつけて伝えるかは、大きな課題でした。

さらに、準備期間はコロナ禍と重なり、大学側との打ち合わせもリモート中心で進められ、対面での意思疎通に苦労したとのこと。それでも、町職員、大学教員、展示業者などが力を合わせ、3年という時間をかけて開館にこぎつけたことは、まさに「協働による再生」の象徴といえるでしょう。

歴史資料館のジオラマを再活用

________________________________________

■ 学びがつなぐ人と地域の輪

この取り組みは、学びの場としてだけでなく、地域に新たな人の流れを生み出す装置としても機能しています。たとえば、東大落語研究会の定期公演が実施されるようになったこともその一つです。また、東大教室の影響で、首都圏などからも足を運ぶ人が現れています。こうした波及効果は、単に集客数の問題にとどまりません。

「今後は他施設との連携をさらに進め、町外からの来訪者が施設を“巡る”仕組みを作っていきたい」。

東日本大震災・原子力災害伝承館などとの連携し、地域全体が「学びのフィールド」となり、来訪者が複数の拠点を回遊するような仕掛けを整えることが、新たな交流や地域内循環の促進につながると構想を描いています。

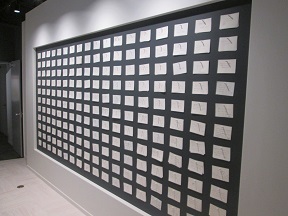

来館者からのメッセージは約400枚

________________________________________

■ おわりに

楢葉町の「大地とまちのタイムライン」と「東大教室」は、災害復興という文脈を超えて、地域と大学、住民と研究者が協働する先進事例です。単なる復旧ではなく、「未来に向けてどう歩むか」を問う施設であり、その実践は、生涯学習が地域社会において果たしうる役割を示すものでもあります。学びを通じて人と人、地域と大学が結びつく姿は、今後の地域づくりの一つのモデルとなることでしょう。

これまでのニューズレターはこちらから

⇒ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055b/nyu-zureta-.html

大地とまちのタイムラインの施設案内はこちらから

⇒ https://www.town.naraha.lg.jp/admin/cat338/008492.html

県では、平成27年度に開催された「全国生涯学習ネットワークフォーラム」の後継事業として、

震災からの復興・再生や地域課題に取り組んでいる県内の関係者等の情報を共有し、

「学びをささえる、いかす、ひろげる、つなげる」ため、年に2回程度発行しています。

今までのニューズレターも見ることができますので、ぜひアクセスしてみてください!