.jpg)

学びの森エントランス

“利用者とともに育つ”図書館へ

―富岡町図書館・伊藤司書に聞く再生と挑戦の歩み―

福島県浜通り中央部に位置する富岡町は、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故により全町避難を経験した自治体です。そのような背景の中で、文化交流センター「学びの森」内にある富岡町図書館は、2018年に図書館事業を再開し、住民とともに育つ図書館として新たな一歩を踏み出しました。

今回は、富岡町図書館の伊藤晶子司書にお話を伺い、震災からの再生と図書館の役割、地域に寄り添う取組についてご紹介します。

.jpg)

伊藤司書と図書館入口

________________________________________

■図書館の再出発

富岡町図書館が入る「学びの森」は、震災前から20年以上にわたり地域の文化・交流の拠点として親しまれてきた施設です。震災による避難指示の発出により、長らく図書館機能は休止を余儀なくされましたが、2018年の施設の再開とともに図書館も新たなかたちで再出発することとなりました。

「学びの森」は、ユニバーサルデザインの観点から、車いす利用者でも利用しやすいよう、通路の幅や書架の高さに工夫が施されています。誰もが等しく本に触れることができるよう配慮された空間づくりは、図書館の基本理念を体現していると言えます。

富岡町図書館の特色のひとつに、「原子力資料コーナー」があります。これは、原発立地町である富岡町と原子力との切り離せない関係をふまえたものです。

町の歴史と現実に向き合うための重要な取り組みとして、現在、東日本大震災関連の文献の中から富岡町に関する記載を中心に再配架を進めており、学会誌やパンフレットもファイリングして所蔵しています。「図書館は、自分で考え、判断するための基礎情報を得る場所です。調べたい人がしっかり調べられるよう、環境整備を行っています」と伊藤司書は語ります。

.jpg)

「本の力」展 東日本大震災関連資料

________________________________________

■“来てもらう”から“届けにいく”図書館へ

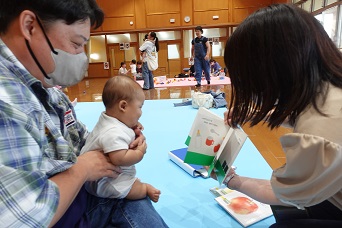

富岡町図書館では、来館者を待つのではなく、図書館の方から住民に働きかけていく姿勢を大切にしています。その代表的な取り組みが、富岡町立にこにここども園への「出張おはなし会」や0歳児に絵本をプレゼントするファーストブック事業です。

「図書館が出向いていくことで、『こんなこともしてくれるんだ』と感じてもらい、図書館の新たな価値を発見していただけると思っています」と伊藤司書は語ります。他にも富岡町地域交流館「わんぱくパーク」への「出前おはなし会」、富岡町いわき地区多目的集会施設で実施しているすくすくサロン(親子交流会)での読み聞かせ、移動図書館車による地域訪問も行っており、このような積極的な取組は、住民と図書館との距離を縮め、信頼関係を育む上でも大きな効果をあげています。

こうした取組が評価され、富岡町図書館は「令和7年度子供の読書活動優秀実践図書館」として文部科学大臣表彰を受けました。受賞理由として、避難区域においていち早く図書館サービスを再開したこと、情報誌「メガホン」の発行、出前おはなし会での読み聞かせ活動などが挙げられています。

震災後の困難な状況下にあっても、図書館としての役割を見失うことなく、地域の学びとつながりを支え続けたその姿勢が受賞の要因といえるでしょう。

出張おはなし会の様子

ファーストブック事業の様子

________________________________________

■「楽しい図書館」であるために

伊藤司書が何よりも大切にしているのは、図書館が「楽しい場所」であることです。「本や人、出来事との素敵な出会いがある場所として、気軽に立ち寄れる雰囲気をつくりたいと思っています」と語るその姿には、図書館を単なる資料の貸出拠点ではなく、住民の心の拠り所にしたいという強い想いが込められています。

日常業務においては、富岡町図書館では知識やノウハウの共有を重視しています。特に読み聞かせに関しては、対象年齢や反応に応じた話し方や伝え方について、職員間で定期的に振り返り、共有する時間を設けているそうです。

「担当者が変わっても質の高いサービスが提供できるよう、職員間の学びの共有を大切にしています」と伊藤司書は話します。これは、図書館の持続的な運営を支える大きな力となっています。

「あなたはどっち派」の企画コーナー

図書館の方のおすすめの本と広報誌

________________________________________

■地域・他機関との積極的な連携

富岡町図書館では、2023年に環境省が設置する「リプルンふくしま」とのパネル交換展示を行っており、情報発信の面でも連携を進めています。2024年には「学びの森」開館20周年を記念して、親子イベントやミニ縁日、人形劇団プークの公演などを盛大に開催しました。そのほか、絵本原画展に関連したワークショップなど、学びと文化が融合するイベントを通じて、町全体の活性化にも貢献しています。

実践として、「おいしいおはなし会」があります。絵本に登場するお菓子を実際に子どもたちが作る体験型のイベントで、地元のお菓子屋さんと連携し、材料や講師の手配を行っています。

「味覚や触覚など五感を使った体験は、読書の印象を深め、記憶に強く残ります。本との新たなつながり方を工夫することが、読書の楽しさを広げる鍵だと感じています」と伊藤司書は話します。

学びの森の講座と関連する本の掲示

________________________________________

■図書館のこれから

最後に、富岡町図書館の今後の展望について伊藤司書にお伺いしました。

「富岡町では、これまで制約が多くてできなかったことが、少しずつ実現できるようになってきました。利用者の声からも、『生活に根付いた利用になってきた』という実感を持たれるようになっています」と語りながらも、「単に元に戻るのではなく、利用者の声に耳を傾け、ともに育つ図書館でありたい」と今後への意欲を語ってくださいました。

地域に根差した図書館運営を地道に積み重ねてきた富岡町図書館。その姿勢からは、図書館の本質的な役割である「人と人をつなぐ」「学びを支える」力が強く感じられます。

これまでのニューズレターはこちらから

⇒ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11055b/nyu-zureta-.html

富岡町図書館の施設案内はこちらから

⇒ https://www.manamori.jp/library/

県では、平成27年度に開催された「全国生涯学習ネットワークフォーラム」の後継事業として、

震災からの復興・再生や地域課題に取り組んでいる県内の関係者等の情報を共有し、

「学びをささえる、いかす、ひろげる、つなげる」ため、年に2回程度発行しています。

今までのニューズレターも見ることができますので、ぜひアクセスしてみてください!